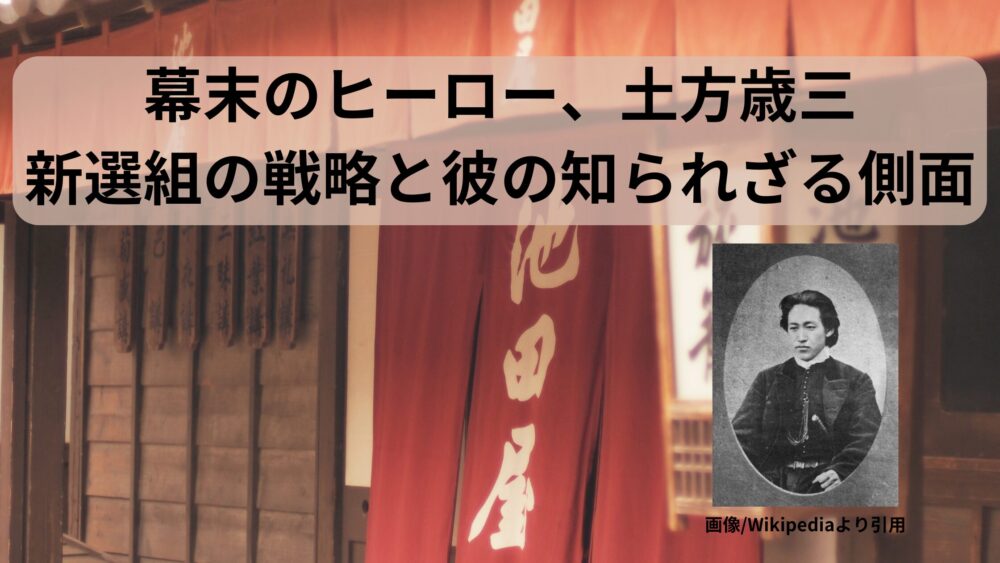

土方歳三に関連する有名な話として、「池田屋事件」が挙げられます。この事件は、1864年(元治元年)に京都の池田屋という旅籠で発生しました。この時、土方歳三は新選組の副長として、隊を率いていました。

池田屋事件は、土方歳三と新選組が反幕府勢力である尊皇攘夷派の志士たちを一斉に取り押さえることを目的として実行されました。新選組は情報を得て、多くの尊皇攘夷派の志士が池田屋に集まっていると知り、突入を決行しました。この急襲により、多くの尊皇攘夷派の志士が捕縛されるか、または殺害されました。

この事件は、新選組の名を全国に轟かせることとなり、土方歳三の冷酷さと同時に、彼の戦略的な才能をも示す出来事として知られています。また、この事件により新選組は幕府からの信任を一層確固たるものとし、その後も幕末の動乱期において重要な役割を果たすことになりました。

舞踏会でのエピソード

土方歳三が舞踏会に参加したエピソードは、幕末の混乱期における西洋文化の影響と日本人の対応を示す象徴的な話ですが、残念ながらこのエピソードに関する具体的な歴史的記録は限られています。土方歳三がどの舞踏会に参加したのか、その時の具体的な行動や反応については文献による記述が少ないため、多くが伝承や後世の創作に基づくものです。

しかしながら、一般的に言われる話としては、土方歳三が舞踏会に参加した際に、彼が西洋のダンスや礼儀作法に慣れていなかったために、場違いな感じを受けたとされます。舞踏会の場での服装や振る舞い、ダンスのステップなどが日本の伝統的な習慣と大きく異なり、土方がその文化的ギャップに戸惑いを隠せなかったという話です。

このエピソードは、開国後の日本が急速に西洋文化を取り入れようとした時期の一コマを示しており、土方歳三のような幕末の武士がどのようにして新しい文化に触れ、それに対応しようとしたのかを想像する手がかりとなります。土方歳三が舞踏会に参加したこと自体が、彼の開かれた思考や新しいものへの好奇心を示しているとも言えるでしょう。

■POWER電器株式会社|生活家電・デジタル家電製品・皮革製品などの商品

生活家電・デジタル家電製品・皮革製品など様々な製品を扱っています。

英語学習への挑戦

土方歳三の英語学習に関するエピソードは、彼がいかに時代を先取りした考えを持っていたかを示していますが、この点についても具体的な詳細はあまり記録されていません。彼が英語を学ぼうとした背景には、幕末の開国後、日本に押し寄せた外国の影響と、それに伴う国際交流の必要性が増した状況があります。

土方歳三が英語学習を始めたのは、新選組としての活動中に外国人との交流が予想されたからか、または個人的な興味からかは定かではありませんが、彼の英語学習は自己改善と時代の流れに対応しようとする意志の表れと見ることができます。

当時の日本で英語を学ぶ資料や教育環境は限られており、英語を学ぶこと自体が困難であったでしょう。土方がどの程度英語を習得したかについての詳細は不明ですが、彼が新しい学問や技術に興味を持ち、積極的に学ぼうとしたことは、彼の進取の気性を示しています。

この話は、土方歳三がただの戦士ではなく、知識を深め、自己を向上させようとする知的好奇心を持った人物であったことを伝えるものとして、彼の多面的な人物像を浮き彫りにするエピソードです。

独自の刀剣愛好

土方歳三の独自の刀剣愛好についての詳細は、彼の武士としての深い情熱と、個性的な武器選びのセンスを示しています。土方歳三は特に「無銘一文字」と呼ばれる刀を愛用していたとされています。この刀は、そのシンプルながらも優れた造りで知られ、土方の武士としてのアイデンティティと強く結びついていました。

刀剣としての「無銘一文字」

「無銘一文字」は、名工によって作られたとされるものの、作者の名が記されていない(無銘)ために、どの刀匠が製作したか特定できない刀です。一文字とは、刃文(はもん、刀の刃部に現れる模様)が直線的であることを示す言葉で、このような刀は非常にシンプルで実用的な美しさを持っています。土方歳三はこの刀の実用性と美しさを高く評価していたと言われています。

土方の刀剣愛好の意義

土方歳三がこの刀を選んだ背景には、彼の実用主義と戦闘における直接的なアプローチが反映されている可能性があります。新選組の副長として、彼は効果的な武器を選ぶ必要があり、そのためには実戦での性能が最も重要でした。土方の刀剣愛好は、単なる装飾品としてではなく、実戦での役立ちやすさを最優先して選ばれたことを示しています。

土方歳三のこのような刀剣愛好は、彼の実務家としての一面を明らかにし、彼がどのようにして戦いの場で最も効果的な道具を選んだかについての洞察を提供します。また、土方が持つ刀への愛情は、彼の武士としての誇りと、刀剣に対する深い敬意を象徴しています。

■コリンズ有限会社|カセットガス炊飯器

忙しい日常やアウトドアでも、手軽に美味しいご飯を!

カセットガス炊飯器は、市販のカセットボンベを使用し、電源不要で炊飯ができる便利なアイテムです。

未婚であった理由

土方歳三が終生未婚であった理由については、いくつかの説が存在しますが、具体的な事実として確定的なものはありません。伝承や後世の創作によるものが多く、彼の個人的な生活や心情に関する詳細は限られています。以下に、彼が未婚であったとされる理由についての一般的な説を紹介します。

- 忠義と任務への専念: 土方歳三は新選組の副長として、極めて厳しい生活を送っていました。彼は新選組という組織の運営とその任務に深く専念しており、私生活を犠牲にすることも厭わなかったとされます。そのため、結婚する時間的余裕や心理的な余地がなかった可能性があります。

- 戦時中の不安定な状況: 幕末という動乱の時代に活動していたため、常に命の危険に晒される状況下では、家族を持つことへのためらいや躊躇があったかもしれません。未婚であることが、彼自身や周囲への配慮から選ばれた可能性も考えられます。

- 個人的な愛情の対象: 土方歳三は、特定の女性と深い関係にあったとも伝えられていますが、彼女と結婚に至らなかった理由についてははっきりとした記録がないため、恋愛関係が結婚に結びつかなかった具体的な背景は不明です。

- 新選組の規律と倫理観: 新選組内では厳しい規律が課されており、個人的な感情よりも組織の利益を優先することが求められていました。土方自身がその規律の体現者であり、私事を抑え、組織のために生きる道を選んだ可能性があります。

- 病弱な体質: 土方歳三は病気がちであったという記録もあり、結婚や家庭生活を送ることへの不安から、未婚を選んだという説も存在します。

これらの説は、土方歳三の人物像や新選組という組織の性質、幕末という時代背景を踏まえた憶測に基づいています。彼の未婚の理由については定かではありませんが、これらの点が影響している可能性があります。

まとめ

土方歳三は新選組の副長として知られる歴史的人物で、幕末の動乱期において重要な役割を果たしました。彼の生涯は、戦いと忠義に満ちたものであり、多くのエピソードが彼の人物像を色濃く表しています。土方は医者を目指した後に武道に傾倒し、新選組の形成と活動に深く関与しました。特に、池田屋事件での役割や、無銘一文字の刀への愛着、英語学習への挑戦など、彼の多面性を示す逸話は数多く存在します。

また、舞踏会への参加や未婚であった理由についての話は、土方歳三が持っていた個性や私生活の側面を垣間見ることができるものです。彼の生き方は、時代の変化を受け入れつつも、武士としての誇りと規律を重んじる姿勢を示しています。

土方歳三の伝記を通じて、彼の戦略的な思考、未婚という選択、そして時代に先駆けた行動は、幕末という激動の時代を生き抜いた一人の武士の複雑な心情と生き様を浮き彫りにします。彼の人生は、ただの武士にとどまらず、新しい価値観と伝統的な価値観が交錯する中で、どのように自己を表現し続けたかを示す興味深い例です。

■駅市 薩摩川内|鹿児島県の特産品

黒豚や薩摩揚げ、安納芋を使用したスイーツなど盛りだくさん。

ここでしか手に入らない鹿児島県の特産品をお取り寄せ。

■melike_(ミライク)|ワンランク上のスタンダードユニセックスウェアの商品

日常生活からビジネス、外食シーンまで幅広くシームレスに対応できる装いとして、百貨店クオリティーの着心地で、シンプルなスタイルをご提案しています。

■ceec|ワンランク上の暮らしの雑貨専門店の商品

ワンランク上の暮らしと雑貨・キーホルダーの専門店「ceec」は、日々の生活にゆとりある空間づくりをお手伝いします。

■グリーンラビット

可愛らしいうさぎやネコのデザインが施されたアパレルコレクション。メンズ・レディースともに楽しめる、シンプルながらも遊び心のあるデザインが魅力です。カジュアルなTシャツやスウェットから、上品なシャツやジャケットまで幅広く展開。